原标题:李帆|美术,另一种学习的语言

从事10余年一线艺术教育的他

用“思维转换”去玩转课堂,

启发学生的创造力

在他的眼中

不存在什么“艺术不可教”

白杨树、棉花糖、Cosplay……

都成为了他学生的创作素材

如今

作为央美教授的他

把自己的“研究生班”开进了幼儿园

我是中央美术学院版画系的一个普通的老师,属马,双鱼座,B型血。

今天演讲的主题是:美术另一种学习的语言。我在一线从事教育工作,做老师已经有20余年了。从2015年开始,我第一次介入幼儿园教学。为何需要进入幼儿园教学?咱们慢慢道来。

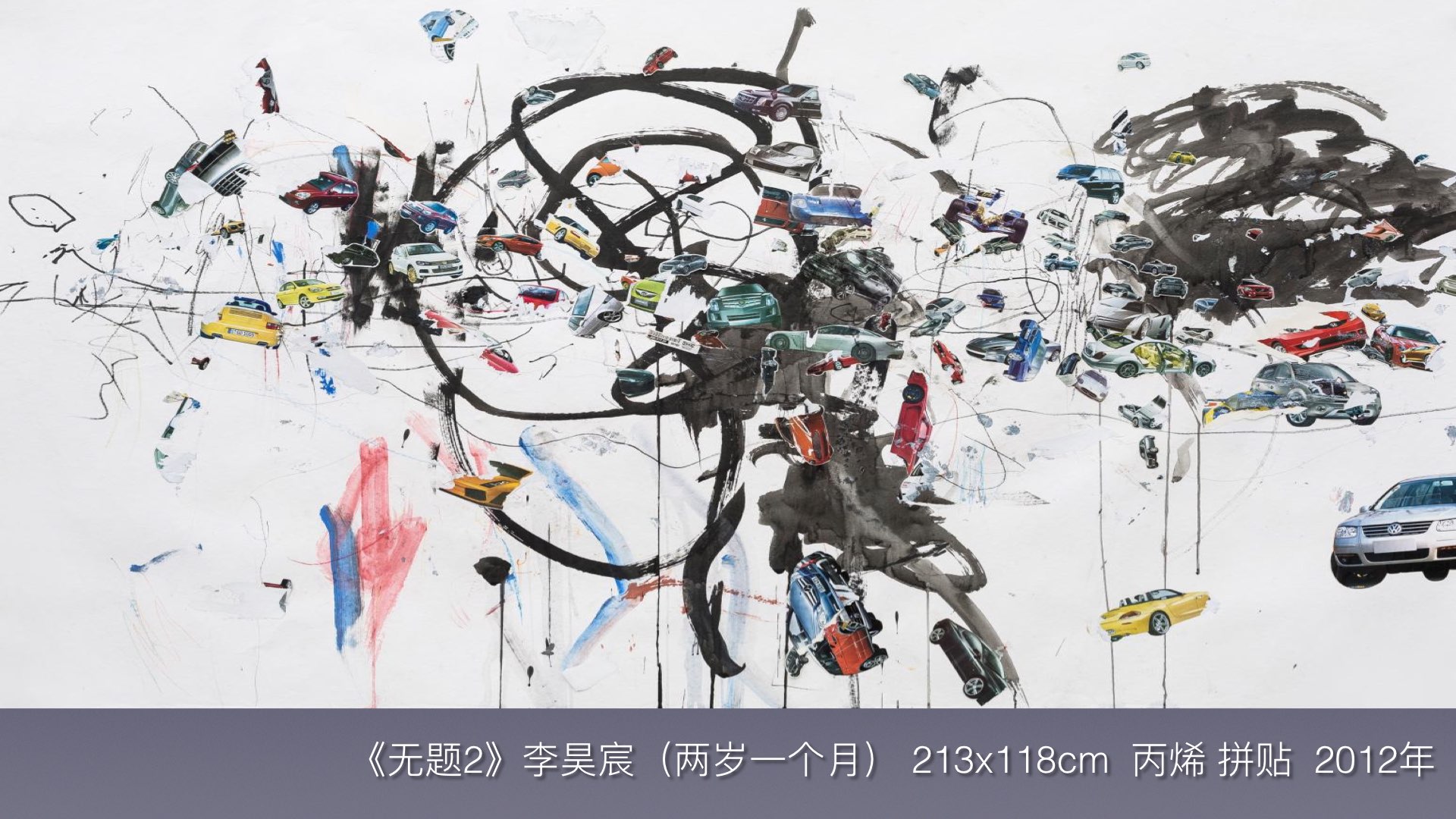

这是一个两岁一个月孩子画的画,尺寸是2米1乘以1米3,比较大的一幅画。这是拼贴,小孩用的那种拼贴的图式,然后加上丙烯、加上水墨。他在画什么?我也不知道。他是谁?他是我的大儿子,今年5岁。他在刚刚会走路、还不会说话的时候,就慢慢的开始涂鸦了。大家可能会以为说,你是教美术的,所以你的儿子画画应该没问题。实际上,我能提供给他的只是硬件上的东西。

他自己呢?在做作品的时候或者画画的时候,我一般是不说话的,就是录像和拍照片。因为每一个孩子都会有涂鸦的过程,每一个小朋友都会有一个糊涂乱画的过程。我为了保存他的作品,所以我用我的条件给他用最大的纸保存下来。在这个绘画的过程中,在解读的过程中,在嗯嗯啊啊的过程中,我自己真的不知道他在干什么?也许我认为他是在玩吧!在这样的一个过程当中,他可以触摸、他可以嗅觉、他可以去感知。他可以拿玩具去做一个印痕,他用小脚、用小手不断地去触摸那些不同颜色的液体,然后印在不同的地面和纸面上。这样的一个活动过程,我觉得如同他玩其他的玩具,乐高或者是其他的小汽车模型。我并没有给他更多的一些说词,而偏偏我在他身上学会了很多很多的东西,而且是失去了的东西。

那么孩子们在干什么呢?或者是孩子们眼里的世界是怎样呢?2015年重阳节,我在给幼儿园的小朋友上课时,希望孩子们画两个字——福和寿。当孩子们把这个字画出来的时候,我就感觉它们是支离破碎的,有的是一团一团的。他(孩子)不可能像我们成人一样有一个完整的架构,但仔细看来,他们(画)里面的福、寿两个(字的)元素一个都没有少。他们的家长可能会说写得不够像,会认为太不够(真实),结构也不对,然后会逼着孩子去按着大人的标准来建构这两个字。但实际上,这就是他们眼里看到的事物,这就是他们眼里看到的这种发散的、不聚拢的,或者是一团的这种物象,是对这种物象的保持。

我觉得这种朦胧的创作,可以追溯到人类最早时期,比如岩画。我想当时的人们在解决了温饱问题之后,在顺手的情况下,拿到自己最自然的材料,然后在墙壁上画了对未来的可能和以后他自己的一些想象。我们今天把绘画叫做艺术,早期它就是一个涂鸦的过程,就是一个快乐的和记录的过程。

从16世纪开始,西方的艺术教育就已形成,迄今为止已经有五六百年的历史了。在这个历史当中,它有一条线索叫科学系统。这套系统引发了他们从经验、实践到理论,到梳理、研究,所以到了今天,他们的艺术教育系统是完善、科学、发达的。

在这样的一个过程中,我们反思我们的教学。这是中国一个艺术类高考的现场,我们暂且不谈这种现象是怎么产生的?这种现象在世界上考艺术类院校里头也绝对是奇葩!而且是独一无二的!作为大学的一线教师,当我们接收的全是这样的生源的时候,我们该怎么办?

2004年,我自己研发了一门课程叫《视觉思维转换》。这个课程是干什么的呢?大家知道,我们所谓的绘画基础是素描和色彩,我一直以为我们这种手头功夫的基础课太多了,而且太文艺性了。而我们头脑的基础到底是什么?这也不是我自己发明的课程,而是在研究教育学的过程中发现,西方人把我们看不见摸不着的思维方式分成了十几种,这十几种的思维方式可能大家都有所了解,例如发散式思维、逆向式思维、典范式思维,还有数据化思维等等。这些思维方式在教育当中是可以有的放矢,是可以教育,是可以教学,是可以科学的引导的。我们通过每一个专业,通过我们的课程,一点一点地灌输给我们的学生,让我们的学生如何把一个点性的东西、如何把一个发散性的东西,慢慢地聚拢成一个可以表达、可以传递的作品。

举一个例子。这是我们版画系的一个学生,他的素描画得非常好,手头功夫非常强,但他一定要来学《视觉思维转换课程》。因为我们是版画系,是由刻、印、制——这三个关健词构成的专业。在做作品时,这位同学发现树上经常会有人刻出很多无聊的字,如我爱你、到此一游等等。他也同时发现了版画的这些关健词和特质,于是,他从四元桥一直走到了三元桥,沿路在树上收集了300到400个字,就是大家无聊的情况下刻的那些字,然后回来构成了一篇文章。这篇文章的内容是:我是中国一棵杨树,今天我要张口发言,我已经忍受好久,心里非常地难受等等等等,底下的签名日期是“中国的植树节”(三月十二日)。当这么一个好的想法经过讨论、不断地磨合之后,作为老师的我发现,在学生面前和在这种好的想法面前,感觉自己很无知、很无趣。因为我不能给学生提供更好的、更有可能性的结果。一个老师跟40个学生比较起来,我的脑子真的是不够用的。创造性的教育其实就是在发挥每一个人的作用,因为创造学里强调一句话:人人都有创造性。所以,创造性不是特权,创造性不是个体简单的权力所拥有的一个东西,它有一个前提——就是要尊重个体。

在教幼儿园的孩子的时候,我特别希望从孩子开始就要开始关注自己,大家不要误以为只是简单的个人习惯,我们到底是什么?这些都可能需要在教学当中慢慢地引导和发现。比如我每天送孩子去幼儿园都要经过这片树林,这是梧桐树,于是我想用树叶来让孩子们画画。这样的案例是非常多的。当我自己收集了100片树叶给33个孩子的时候,每一片树叶我都给清理得很干净。发给他们的时候,我以为他们会简单地画,但是没想到他们利用了身边的资源、教室里的资源在上边不断地拼贴,当然也有绘画。幼儿园老师也很给力,“树”的这种概念就是她们提出来,然后用树叶再回归树的本体绘画。其实,我并没有教给他们什么?只是让他们知道小区的树叫梧桐树,我们每天经过它,这个树可以转换成我们的作品存在。美术的背后,其实只是给予孩子一个机会,去了解我们所处的环境。

这是壁画系的一个学生,我有一个课题叫《拆解与组合》,希望学生们能够了解传统的绘画,于是让他们自愿选择自己认为喜欢的一张作品。这是达芬奇的《受胎告知》,当她拿来这件作品的时候,她就跟我讲我要如何如何如何地拆解,然后如何如何重新构建它。我很谨慎地跟她说:“你没有发现这个形象跟你长的很像吗?”因为她是壁画系的学生,这个作品她临摹过,我希望讨论完了以后,我希望她做一个“角色扮演”,去感知和体验一次。她跟我讲:“我的父亲说女孩是不应该化妆的,他认为化妆是不好的。”但当我们定下来以后,她自己染了头发,把眉毛也给修掉了,然后自己去买了这些布,找了摄影和化妆,又去租摄影棚。通过这个课题,成功地把这个学生内在的潜质调动了起来。当这个作品出来之后,她拿着照片给自己的父亲看,她父亲非常地激动认为“我的闺女非常地美丽!”当然,最后还是嘱咐了一句说:“姑娘啊!咱们这边有个习俗,结婚之前是不能动眉毛的。”

孩子怎么来关注自己呢?我在上课前跟家长沟通:“希望你们给小朋友带一面镜子,今天我们要画自画像。”小朋友们可能对着镜子看自己的时间并不长,或者他们还不太意识到透过镜子看自己。我的实际目的是干什么呢?就是先开始关注自己吧!孩子们画过老师画过别人、画过爸爸和妈妈,都是在画看到的东西。但我觉得,他们应该从小就开始画自己,画自己的目的是什么?我希望他们开始真正关心自己!关心自己不等于自私,因为创造性里面谈到只有自己清楚自己是怎么回事,你才会利用这样一个世界、利用这样一个世界上的所有的东西。就如同我们去超市,我不需要什么都要看,我不需要什么都买,一定是因为我知道我需要什么,所以我才会去利用它。

这个也是我的一个学生,她现在考上了央美的研究生。她是一个非常精致的女生,她对别人的要求很高,对自己也要求也很高,但是她的性取向偏中性。于是,我们在讨论毕业创作的时候,“选择什么媒介”就变得非常的重要。她选择了棉花糖,她用棉花糖的方式去复制古希腊雕塑中那种中性感的面孔。像棉花糖这种材质跟她的性格也发生了很密切的关系,因为我们是艺术专业,所以我们肯定要从视觉上艺术地呈现。于是,她买了一个做棉花糖的机器,又去雕塑系学了制模的方法,终于完成了这个作品。棉花糖的感觉很独特,当它膨胀起来时像棉花,但又同时是那么甜甜的一种感觉。这么一个不知道是男孩还是女孩的俊秀面孔,在展览的过程中,因为温度的变化,慢慢慢慢萎缩成一个老人般的面孔;好像让我们瞬间就看到了一种生命的变化。

在幼儿园的教育中,我也是希望孩子们能体会到这么一种感觉。在后现代时期、虚拟时代,我们的孩子们其实很少能像我们正真看到洗印照片的过程,他们看到的照片都是隔着屏幕看到的。在这种情况下,既要关注自己,同时我也希望他们体验到照片的显影过程。所以,我拿了一台拍立得相机,自己花钱买了胶卷,然后给小朋友们每个人拍了一张这样的照片。拍照时我问他们:“你们喜欢在哪个角落拍照片?”他们就告诉我说,我愿意在这、我愿意在那,于是,我跟我的助手就给他们留下了这些的影像,然后递给我们的小朋友说,“回到座位,慢慢扇它。”小朋友们轻轻地扇,一点一点地看着自己的影像从一张白纸变了出来。哪天回到家,他们就很激动地说:“爸爸我给你看一个神奇的东西!”所以我想,我们关注自己也应该包括我们曾经经历过的这些事情,在今天可能是挺宝贵的吧!而我们的环境、我自己,还包括我的母语,都应该属于跟我发生关系的事情。

前一段时间,我的《民间传统文化考察与转换》被美院评为优秀课程,这是一个传统的转换课程。我曾带着学生们去西安考察,一个学生对镇墓兽很感兴趣,因为我们的文物太多,五千年的文化太多,如果不认知自己的话,我们每个人来承担五千年文化太辛苦、太累了。在自己认知自己的情况下,他感觉这个博物馆里只有五尊镇墓兽“对我是最大的吸引力”。于是,他开始写作、调研,开始在知识上进行储备,最后得出来了一个关健的结论,那就是——镇墓兽集合了所有动物的优势,给死人一种安慰,给活人一种安宁。随后,他就自己研发出了这样的作品:他将丢勒的兔子与中国传统绘画的方式结合在一起,当这两种意象放在一起的时候,你会觉得没有丝毫别扭的感觉,非常有违和感——因为他抓住了它们中间的一个共通点,就是笔触之间的相似性,这种感觉就不是简单地堆砌或拼贴。这个学生从二年级思维转换到三年级的训练,再到四年级的毕业创作,直到今天,依然是用这种方法创作,用不同的优势组合来呈现对内心的一种解读。一天,他很困惑地跟我说:“对不起老师,我现在很困惑,因为总是被邀请参加国画方面的展览。”谁也不在意他是版画专业毕业的。我说这不是好事吗,这可能就叫跨界吧。

母语在我们的孩子当中又该怎么去体现呢?我不认为或者说我也不太认同孩子过早地去接触很多的这些所谓的背诵或应试的一种东西。我运用的是说文解字,因为说文解字是有图式的。我自己在家写出了第一排,然后我拿出一根木头跟孩子们说:你们画一张这个临摹,一张涂上颜色。他们说没问题,然后我拿出第二个甲骨文,他们说这个像树杈。然后他们再接着画,我拿出第三个小篆,他们也说这个像树。当我拿出第四个楷书“木”字的时候,我当时也很惊讶有半个班的学生都开始惊叫!小朋友们都说:我认识!我认识!最后,我发现这班里姓“李”的、姓“林”的都很多。

这里也有一个反面的案例。我们的艺术教育一定是系统化的,不是简单的感觉或直觉。这个学生就有一点这种感觉。好,听懂了,于是,他就去做了五块月饼。成本是多少钱呢?5000元钱——从刻模子开始,然后买烤箱,然后最后做出五块月饼。当我跟他见面讨论的时候,我对他进行了严厉的批评,然后他掉着眼泪说:“我妈觉得我浪费钱,你也觉得我浪费钱!”

为什么呢?因为我们的思维方式是有系统的。我画了一个漏斗图,我想说什么呢?就是当我们大家都知道一件事的时候,首先头脑里发散的是一种爆炸式的思维,也叫爆炸式思维,也叫发散式思维。我们会想很多很多的点,但是这些点不能马上构成结果,不能马上构成一个作品,它要经过中间的系统的经过这种思维思辨的经过。这种跟自己发生关系的这种思考,一点一点的漏下来,然后形成自己的可以操作,可以执行的、可以掌控的一种方法。然后根据你的专业形成最后的结果。右手边所说的这一系列,离不开最关键的一个东西就是“我是谁?”那么我的思辨的所有的方式里头一定不能离开“我是谁?”这样的话,你的作品才会跟你发生关系。有人说这会不会太个人化,我想说只要是真的往内心里去挖掘的话,一定是我们人类的共性!

这是我儿子现在、5岁时候画的画。他还没有一些阴影,还没有这些(泛式画)的一种模式。我想说,我可能会跟我的孩子重新活一遍,从他出生到现在我一直陪伴着他,跟我的爱人。我希望他上幼儿园,我在幼儿园代美术课,他上小学我去小学代美术课;到初中,我就去初中代美术课,到高中,我就去高中代美术课!原因很简单,我就想知道,美术对一个人到底起什么作用?一定不是简单的成为一个艺术家!它一定是作为另一种学习语言出现的,对我们的人生会起到很大的帮助!

责任编辑: